2024年11月3日に第26回目の創作同人電子書籍いっせい配信企画「創作同人2024年11月」に今回は10名の作家さん&編者さんによる12作品がエントリーしました。

私と砂虫さんの本を発行している「まるかふぇ電書」からの今回のエントリー作品はこちらです。

画像クリックで作品詳細が見られます

今回も他の作家さんによるエントリー本の紹介文とレビューを書いてみたいと思います。

<紹介>

「女だ 居もるはずのない女が視える…今もそこに。」

人体リサイクル法が施行されて50年。不具合を起こした体のパーツを簡単に取り替えられる時代。男は左目を正規に移植する前のかりそめに冷凍保存の目を移植したが、その目で視えたのは…。

移植した左目に映る幻の女に報われない恋をした男の物語のSF恋愛読み切りマンガ。 2024年5月COMITIA148にて「UMIN’S CLUB」より発行の自主出版誌を電子書籍化。

(全年齢向け/表紙2色カラー:本文モノクロ/14p)

<なかせ評>

当初は煩わしく思っていた虚像に徐々に焦がれるようになる男の経緯を描く抒情詩的マンガ。

恋する対象は実在ぜず、その対象が恋する相手は決して自分ではないことを承知の上で、その悲恋を愛しむ心情は理解しづらいながら、そのもの悲しさがダイレクトに伝わる掌編。

<蛇足>

「移植された目で見知らぬ人の像を見て、その人物に恋をする」という話は、実は手塚治虫先生が「ブラックジャック」の「春一番」というエピソードで描いてます。そちらの話では、主人公はその人物と実際に出会った後に失恋する顛末までが描かれてました。UMINさんのこの作品はその中の「恋に落ちていく過程」、あるいは初めから悲恋を覚悟して落ちていく者にスポットをあてたものとも言えます。男の最後のシーンで諦観した表情で虚像を眺める眼差しが切ない。

<紹介>

「私はココと一緒だったらどこでも楽しいな」

はじめての遠足に参加する初等部のココ。でも目的地は行ったことがある湖なのが残念だと言うと、クラスメイトのフィーは…

いわみゆうこさんの個人誌「銀花シリーズ」の3冊目。 家庭料理店「どんぐり亭」を営む姉妹マーリ&ココを描く「どんぐり亭シリーズ」の第18話「遠足」、2018年〜2024年に掛けて描いたカラーイラスト多数、うどん会参加のレポ漫「三匹たちと侍」「辛い!カライ!うどんの日 からくないのもあるよ」の2編を収録。2024年8月のコミケ104にて「雪待月」より発行の冊子を電子書籍化。

(全年齢向け/本文フルカラー(漫画部分モノクロ)/22p)

<なかせ評>

「どんぐり亭」は初等部に通うココとクラスメイトのフィーの友エピソード。ココの旺盛な食欲が物語の鍵になっているのが面白い。ココの性格を見越した上で案内役を買って出るフィーが賢く、頼もしい。でもココと一緒に夢中になって、同じ失敗をやらかしてしまうあたりがなんとも可愛らしい。

<蛇足>

MGM2-30のエア参加で描かれたスケブイラストを多数収録。私がリクエストした「ブックウォーカーちゃん」も載ってます。可愛らしい絵で描いていただき、その節は大変ありがとうございます。

<紹介>

「わりと運動バカだと思ってたけど こんな世界も知ってたんだ」

夏休みのひびきの朝の日課はお花の水やり。彼女とつきあってる彼氏わたるの日課はジョギング。

つきあってるからって、なんでも一緒でなくてもいいと思うひびきだったが、ある朝なりゆきで一緒にジョギングするはめになり…。

お互いの違いを尊重しながらも、彼氏に自分の気持ちを共有してもらいたい女の子のアクティブ恋愛ストーリー読切マンガ。講談社「なかよしラブリー」2003年夏号に掲載の表題作(16p)に、同誌2004年夏号に掲載「花の香りと小さなオバケ」(8p)も収録。2024年8月に開催のCOMITIA149にて「突撃蝶々」より発行ので自主出版誌を電子書籍化。

(全年齢向け/本文モノクロ/32p)

<なかせ評>

自分の価値観を無理強いせず、恋人にそれでも理解してもらおうと思案、そして相手にあわせた創意工夫を考え出すヒロインのメンタリティがとても好印象。小学生用の少女誌に掲載されたマンガでしたが、当時の読者たちがこれを恋愛の指南書として心にとめ、20年後の今も時折ふりかえっていればいいなぁ、などと夢想します。

<蛇足>

広範に収録の「花の香り…」は大勢の女の子とマスコットキャラみたいなオバケがわちゃわちゃしてて、楽しいメルヘンちっくなお化け話。「アロマキャンドルで百物語」という発想から生まれたとのことですが、「夏休み」の季節感もふんだんに取り入れて癒されます。

<紹介>

「おじいちゃん もう三日目だよ… 何を待ってるの」

大きなリンゴの木と小さな小屋しかない小島にやってきた老人と孫娘。来島してから水面にリンゴを投げ入れるだけの祖父に孫娘はしびれを切らすが…。(「APPLE TREE ISLE」12p ASAKURA)

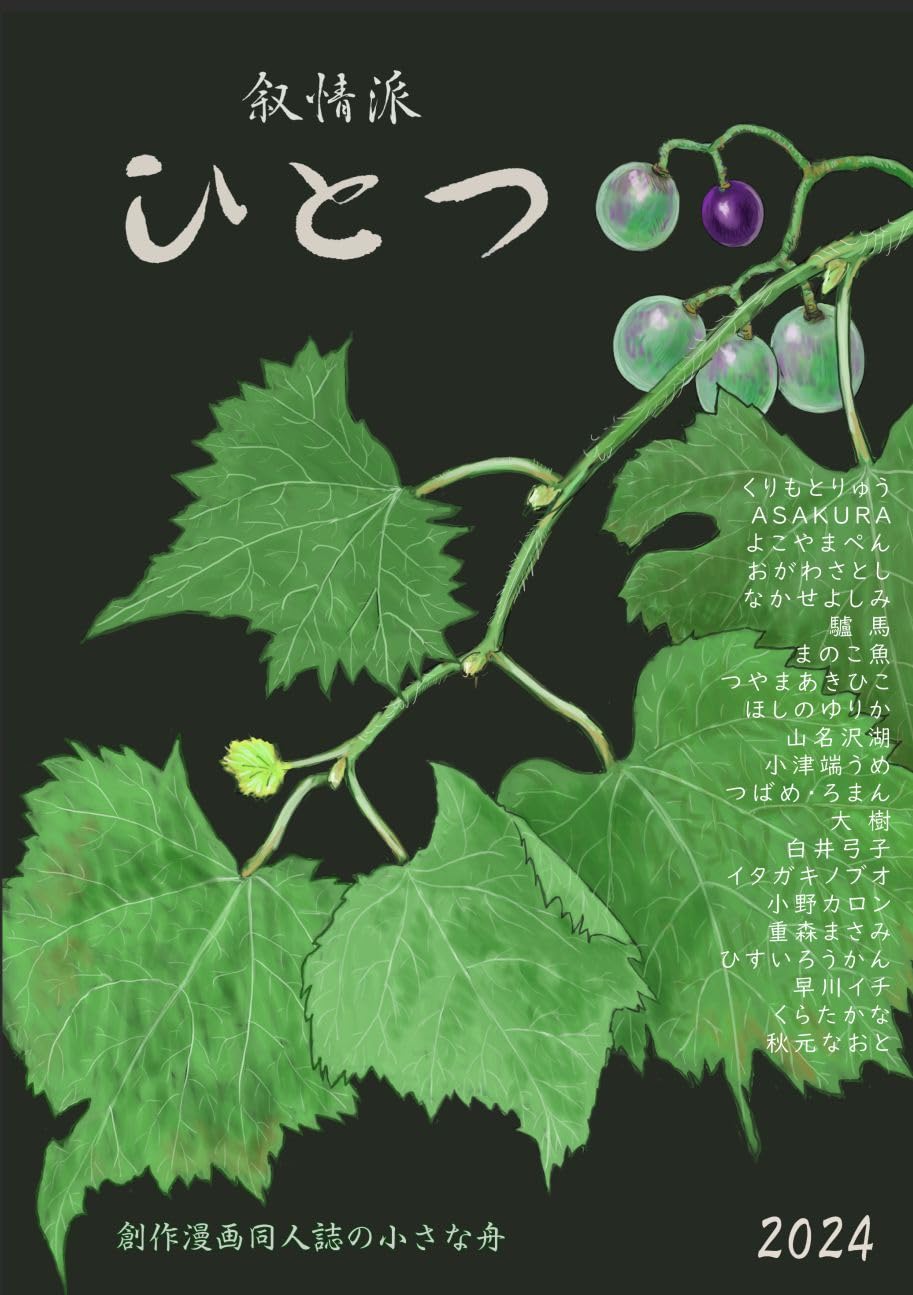

一般公募で年刊発行の短編叙情マンガ集。

2001年創刊で24冊目の今年号には作家21名による2〜12Pの短編漫画を24編収録。

2024年10月に関西コミティア71にて「メタ・パラダイム」より発行の紙冊子の電子書籍版。

電子版は「ここに在る」「冬の空」「二月の高台」(秋元なおと)、「無限労働者」(ひすいろうかん)、「ゆめいろ宝箱」(早川イチ)をフルカラーで収録。

(全年齢向け/145p)

(参加作家) ASAKURA、 なかせよしみ、くりもとりゅう、つやまあきひこ、 よこやまぺん、ほしのゆりか、白井弓子、おがわさとし、イタガキノブオ、秋元なおと、小津端うめ、 驢馬、くらたかな、まのこ魚、小野カロン、ひすいろうかん、重森まさみ、大樹、早川イチ、つばめ・ろまん、山名沢湖

<なかせ評>

今刊は日常的に思ってることや、ふと思いついたことをダイレクトに漫画として表現している作品が多い目。

微細な筆致のASAKURAさんの新作をここで見れたのは眼福でした。 よこやまぺんさんの画風が少し変わったと思ったら、どうやら「デジタル作画に初挑戦」の作とのことのようで、貴重な転換期に立ち会えた気持ちになりました。絵の雰囲気が変わっても味わい深さは以前のままなのが面白いです。

カラー収録の5作品は紙冊子版のモノクロ版と印象がかなり違うので、紙版をお持ちの方は電子版と読み比べることをおすすめします。

<蛇足>

私自身も参加しているこの年刊誌が次巻で四半世紀を迎えることにちょっと驚愕。(確か私は全刊参加を一応しているはず)私自身は「叙情マンガとは何か」をずっと手探りしながらの参加でしたが、なんとなく、他の作家さんも同様の疑問に向き合いながら、それでも粘り強くこの雑誌に食らいつこうとしている姿勢がうかがえて、興味深いです。

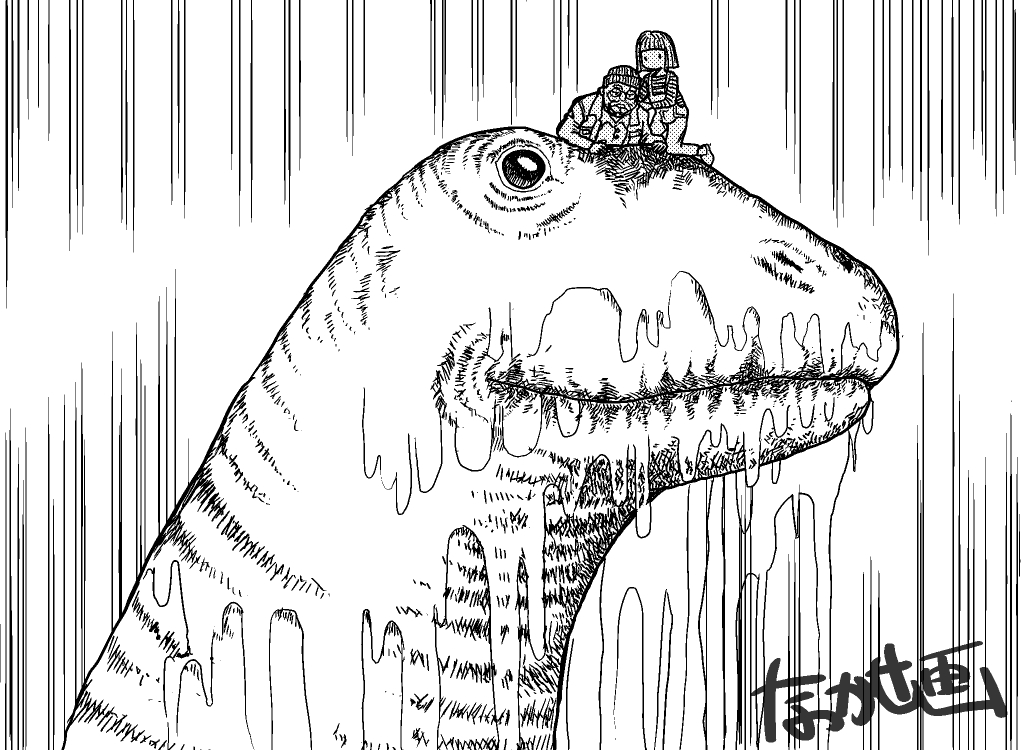

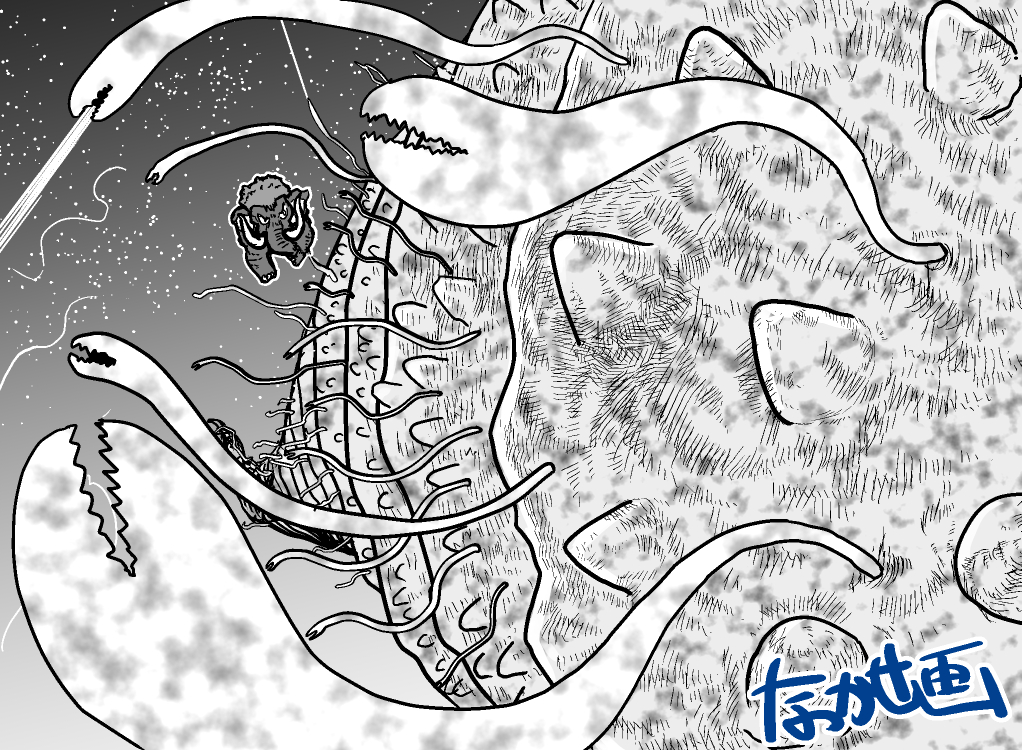

<紹介>

「人類、動物、幽魔」連合の反天府軍が太陽精霊を倒して終結したように思われた太陽系戦争。

しかし、20光年のかなたよりペテルギウス星霊が侵攻。一方で、気に入らない民衆を黙らせるために天府の星系長が続けさまに放つ火球に晒された気環に降り立ったフィーネは…

天府が支配する死後の者たちが集まる世界で目覚めた少年 ギンガは反天府軍に加わり戦う。数話ごとのまとめ本を描き下ろし電子書籍配信にて展開するSFテイストの長編ファンタジー・バトル漫画シリーズ。今巻は第43話〜第48話を収録した第8弾。

(全年齢向き:本文98p)

<なかせ評>

天府側の最終兵器と思われた「太陽精霊」を打ち破った反天府軍の勝利と思いきや。外宇宙より更に巨大な星霊を繰り出して天府は更なる攻撃を加える。想像を絶する規模の敵の攻勢に味方側が苦戦する中、ヒロインのフィーネ、そして主人公のギンガがついに新たに得たチカラを発揮。

民衆たちも加わり、闘争はさらに激しく広大に進展し、まだまだ続く模様の物語は「神話(MYTH )」呼ぶにふさわしい規模に拡大していきます。

<蛇足>

毎巻をコンスタントにこの分量を描きためて一気に発表する作者の力量に今回もまた圧倒されました。

敵の巨大さおよび、それから導かれる味方側の絶望感が描き方がすごい。その絶望の頂点で主人公がここ2巻ほど存在感がむしろなかった状態を一気に覆す「少年漫画」の醍醐味を味わえる今巻でした。

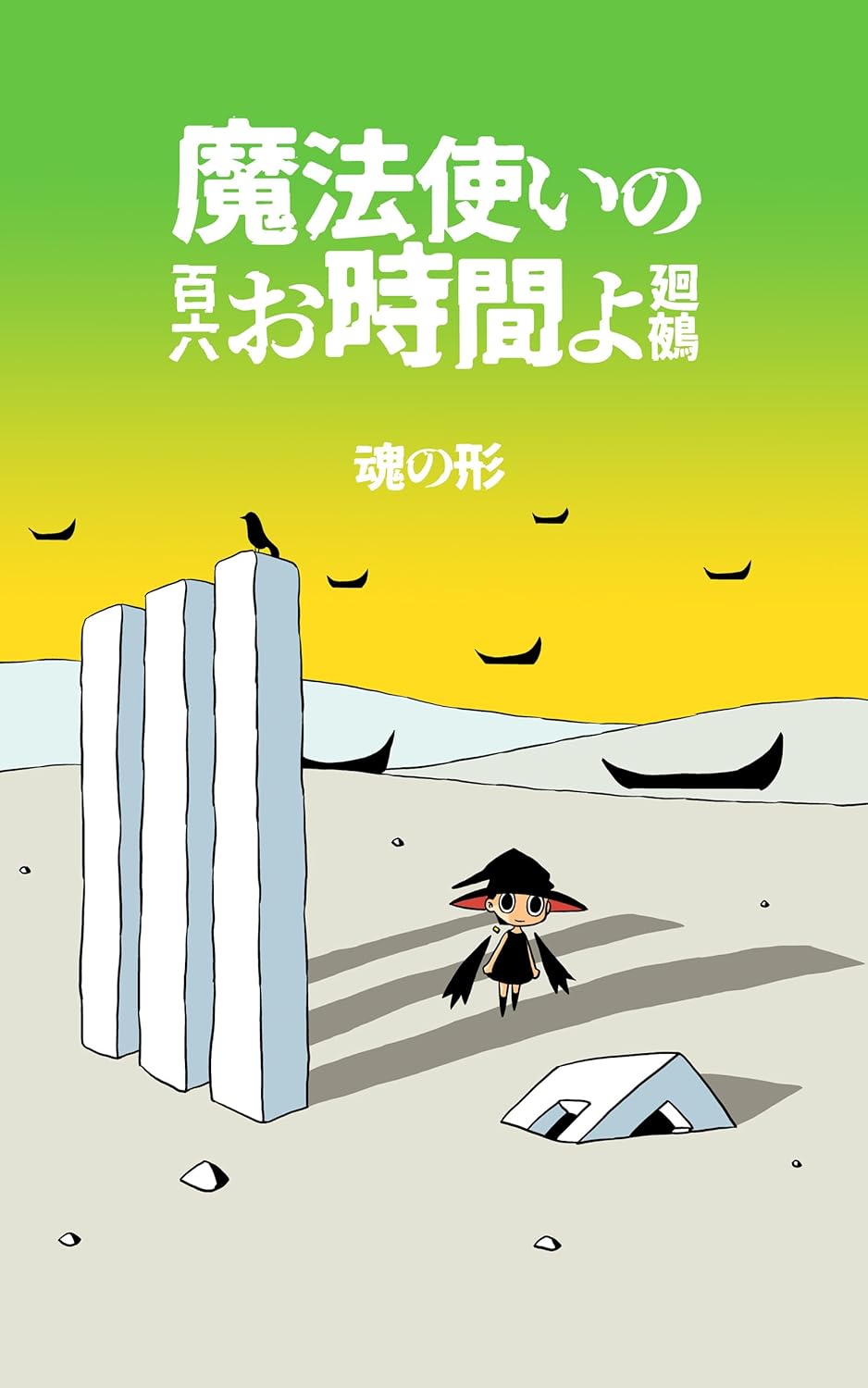

<紹介>

「いえ、正確には 人間だったと言うべきでしょうか?」

ルーコが出会った異形の人物(?)の正体を問うと、その者は「人間」だ答えた。その者はかつて対人関係にストレスを抱え、その解消法を模索していた。

魔法使いのルーコが様々な人々と出会って対話する連続4コマ漫画シリーズ「魔法使いのお時間よ」第107話。2024年8月に開催のCOMITIA149 にて「まり王」より発行の自主出版誌「魔法使いのお時間よ百七百八〜人生の行列と魂の形〜」の後編を電子書籍化。(紙版は前編の第106話も収録)

(全年齢向け/本文モノクロ(一部フルカラー)17p)

<なかせ評>

対人関係のストレスをどう対処したらいいかを丁寧に教えてくれる今回のキャラクター。とても建設的な対処法に思えるのですが、途中から「これは何をどうしてるの?」となるのが玉に瑕。しかし、彼の最終の解脱の瞬間がとても気持ちよさそう。あまりにもうらやましい姿なので模写したくなりました(笑)。

<蛇足>

ストレスをテーマとした今作。また、同時出されました「懲役二秒」もどうやらストレスがからむ作品の模様。作者自身が日常的なストレスに向き合ってる様相を伺えます。実は2024年は私自身も結構ストレスフルな1年でしたのですが、これらの作品がとても励みになりました。

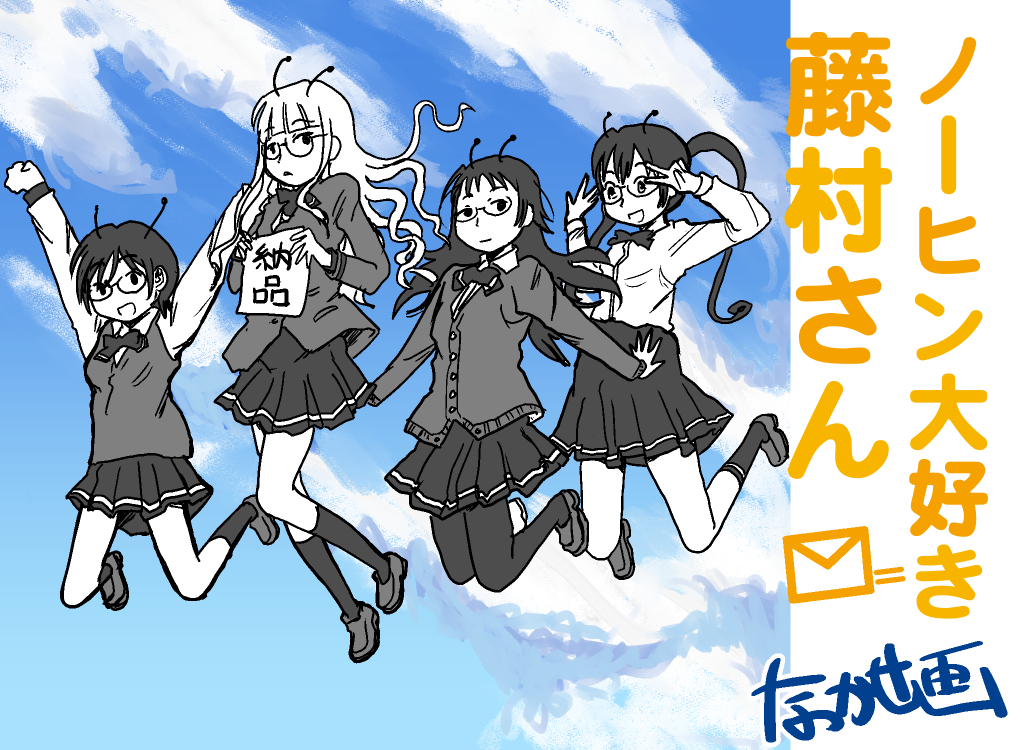

<紹介>

「納品だん」「納品…しました」「のうひんしました」「納品しまし」

仕事で絵を描くと仕事じゃない絵を描きたくてしょうがなくなる作者。だから、仕事の絵や漫画を納品した直後に「納品しました!」と宣言するイラストを描いている。

ラフあり、フルカラー漫画あり、ミステリーや推理モノのように普段かかないジャンルの1ページまんがまで。完成した仕事絵の送信に添える通信用らくがきで2017年〜2024年に描いたものを集めたイラスト集。

(全年齢向け/本文 白黒・鉛筆ラフ・フルカラー/50p)

<なかせ評>

とりとめのない絵の集合体ながらも、本当に絵を描くのが好きでたまらないという作者、藤村さんの思いがあふれんばかりつまっている一冊。

これ一枚を描くのにかかるのは「小一時間」どころではないでしょう!と思う描き込みの絵もあり、なかなかの驚愕ですが、見る人をとにかく楽しませたいとする心意気は傍で見る立場からでもびしびし伝わってきます。

「紹介」の中の「仕事絵の送信に添える通信用らくがき」という説明は確たる説明がどこにも見当たらず、私が想像で記述したものですが、この想像通りだとすると、こういういうものを仕事に添えられる藤村さんの仕事での人間関係はなんとも微笑ましく、うらやましく思います。

とてもいいものを見させていただけました。

<蛇足>

「ノーヒン大好き藤村さん」の元ネタを昨今の話題で「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」だと勘違いしましたが「ラーメン大好き小泉さん」ですね(2018年に描かれてますし)。描かれているキャラクターが4人とも藤村さんになっていて笑えました。

<紹介>

「どこまでも、どこまでも遠くに行きたい。カンパネルラに会いたい」

大学での論文の代理キーボード入力仕事や牛乳と新聞の配達仕事。失踪した父の代わりに一家を支える労働に明け暮れる高校生のジョバンニは、その生活から抜け出したくなり、旅行鞄を手に夜行列車に乗った。

AIやホログラムが溶け込んだ近未来設定で宮沢賢治「銀河鉄道の夜」をモチーフに描いた高校生の記憶と思いをたどるロードノベル。 2024年10月に開催の第十回文学フリマ福岡にて「すとれいきゃっと」より発行の文庫本をPDF化。

<なかせ評>

「実在人物をトレースしたAIは違法だ」といった設定が繰り込まれた近未来SF。しかし、登場する人物名はジョバンニ、カンパネルラ、ザネリ…宮沢賢治の作をそのまま踏襲。ただ、ジョバンニはカンパネルラと一緒に列車に乗るのではなく、彼が引っ越したサウザンクロスに向かい、彼に会いに行く。車中では鳥かごを抱えた男に出会ったり、一般公開されているアルビオレ観測所に立ち寄ったりといった道中エピソードがふんだんに織り込まれ、さらにかつてカンパネルラより渡されたジョバンニが旅の友としてカバンに入れて本が「銀河鉄道の夜」だったり。そして、旅の先に行きついた先もある意味で…。

「銀河鉄道の夜」という作品の存在を意識し、それをSFという窯でリベイクした感のある怪作。

<蛇足>

さしあたって、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」という小説の存在さえ知らない、という読者に向けて書かれた作品ではないことだけは確か。そういう意味では「オマージュ」や「パロディ」と称される類の小説になります。

反面、どこまで原典の方の作を知ってる前提の読者に向けて書かれているかも定かではない感じがしました。かく言う私自身は、原典は読んだことはなく、ストーリーや作中のフレーズをアニメ映画版で知って覚えたレベルでしたが、

これを読みながら、青空文庫でオリジナルの方の冒頭を開いて読み比べてみたものの、途中でやめました。思ったほど原典の構成をなぞっておらず、原典には全く目見当たらないエピソードもいくつあるのですが、作品の空気感だけは原典のものをかなり正確に再現している印象をうけました。

ちなみに作者の白架さんは、この小説は「春田穂稀」という作家が書いたもの、と装って本を構成しています。春田穂稀という作家はどうやら30代の男性という設定のようですが、おそらく白架さんとは性別も年齢も違っているのではないかと想像します。なぜ、そのような仮面をかぶってこの本を構成しているかは謎です。

序盤に「伊達(いたち)」という人物が出てきて、かなり印象的なエピソードを展開してましたが、どうも、その伏線が回収されないまま話が終わってしまったようで、ちょっと気に掛かりました。

--------------------------------------

私のレビュー中の<紹介>の部分には、それぞれの本の電子書籍ストアでの「内容説明」の文章(=書誌)を「私ならこういう書く」と思う内容で書かせていただきました。電子配信をされている作家さんはよければご参考にして下さい。