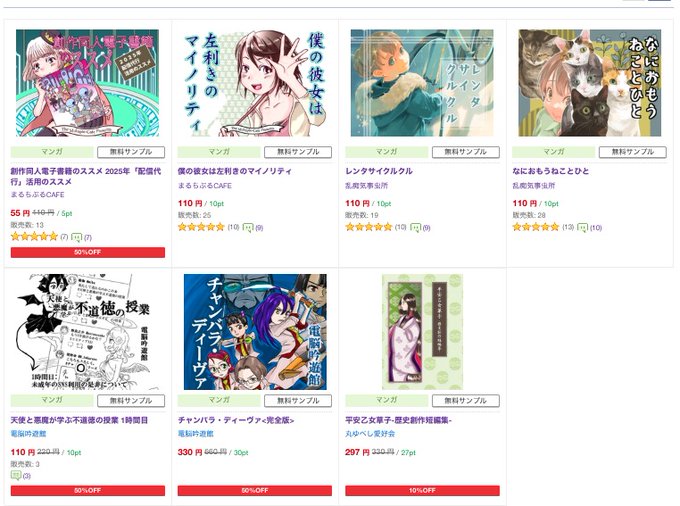

2025年3月20日に第27回目の創作同人電子書籍いっせい配信企画「創作同人2025年3月」に今回は9名の作家さんによる13作品がエントリーしました。

私と砂虫さんの本を発行している「まるかふぇ電書」からの今回のエントリー作品はこちらです。

今回も他の作家さんによるエントリー本の紹介文とレビューを書いてみたいと思います。

<紹介>

「これ以上はダメ!人魚と契ると命を落とす…」

「人魚」の漣と「人魚の番」の朔の2人の1000年前に遡る物語。平安の世で漣は高貴な男 惟雪の寵愛を受けていた。美しい漣と過ごす安らぎの中で命尽きることを願う惟雪だが、政敵の左大臣の手の者により闇討ち遭った惟雪は突如現れた朔の助太刀で命拾いする。

漣と朔。不老長寿の人魚とその眷属である「人魚の番」を描いた「人魚泡沫奇譚」シリーズの第4弾上巻。漣が朔を番にするシリーズの原点エピソード。上下の2巻の構成。この2巻セットだけで単体作品として購読可能。 2024年8月コミックマーケット104にて「UMIN’S CLUB」より発行の自主出版誌を電子書籍化。

(女性向けBL/表紙&口絵フルカラー:本文モノクロ/36p)

<なかせ評>

シリーズ全体は主に大正時代を舞台に描かれている模様ですが、この上下2冊は平安時代を舞台に朔を漣が不老不死にするまでの顛末を描いた、いわば「人魚泡沫奇譚 ザ・ビギニング」。下巻の巻末に昨年の大河ドラマ「光る君へ」についての言及がありますが、ちょうどのタイミングに有用な映像資料に恵まれたようで、美麗な筆致で見事な平安絵巻が描き上げられています。特に惟雪が漣に快適に過ごせるよう用意した水上の屋敷のシーンが、建物造形ともどもとても美しい。

シリーズ全体は「BL作品」として括られていますが、この2巻に関しては漣が裸体をさらすシーンを除けばほとんどそのことを忘れて「全年齢向け作品」として楽しめるように思いました。

<蛇足>

上巻での惟雪はとても温厚で好ましい人物で、漣とも仲睦まじく描かれていたので、下巻の展開にはかなり驚きました。巻末解説では朔は惟雪の死を引きずると書かれており、また、漣が朔を「人魚の番」にした際の2人の関係はかなり複雑になっていたので、その後の1000年間を2人はどうのようなバランス感覚でともに過ごしていたのが気になりましたが、

…いかんせん、このシリーズの販売は同人価格で、興味本意で全巻揃えに乗り出すのは少々難しいと感じました。

あるいは、その値段設定で「不用意に買う読者」は増やさないよう、防衛線を張られているのかもしれません。

<紹介>

「世界で最も厳しい法律らしい」

2024年11月オーストラリアで16歳未満のSNSの利用を禁止する法案が可決された。違反した事業者の罰金は最大5000万豪ドル(約48億8300万円)。

天使の「魅伽(みか)」と悪魔の「瑠姫(るき)」が最近制定された海外の未成年者保護法案の問題点を考えながら解説。天使と悪魔が一般的に正しい・悪いとされていた道徳論を不道徳に反証するシリーズ第1弾。2025年2月に開催のCOMITIA151 にて「電脳吟遊館」より発行の自主出版誌を電子書籍化。(全年齢向け/本文モノクロ/20p)

<なかせ評>

昨年オーストラリアで可決されたソーシャルサービスの未成年者利用禁止法案について、法案の道徳性を問うマンガ。法案はまだ施行されてはいないが、施行された場合どのようことがおきるかを想定して、また法案の制定プロセス自体に注目して、どのような問題があるのかを論じてます。

子供が「大人」の「論理」と「都合」で振り回されることへの作者の怒りが読み取れました。

<蛇足>

法案は施行されていないので、施行後に想定通りの事態に発展するかどうかは不確定です。(子供だけによるSNS発信は禁止されても、実際は大人が管理するアカウントを通じての子供の発信は継続されるのではないかと思っています。)また、日本と海外では「児童の安全」を取り巻く環境が違うので、海外の法制定をそれに至る経緯を抜きに日本人が自国で制定されたように論じることには少々危険を感じます。

ただ、本来は事業者を律する想定の規制が大人の都合によって歪められ、児童ばかりに不利益が増大する傾向があるというのは大事な観点だと思いました。

私個人的としては、大人がSNSの利用価値と危険性をきっちり理解し、将来それとは無縁では生きられない次世代をちゃんと見守って育てられる社会になるのが一番いいように思います。

<紹介>

「ぐるりと巡り、少しの間、旅を楽しんでください」

何処までも続く通路。暗闇のトンネル。荒野の向こうには黒い巨人達が待ち受ける。魔法使いルーコはどこに至るとも知れぬ回廊をひたすら突き進む。

神殿の入り口から延々と続く通路をただひたすら辿っていくシークエンス漫画。2025年1月開催の関西コミティア72にて「まり王」より発行の日本語&英語併記の自主出版誌をフルカラー化して電子書籍化。(全年齢向き/本文:フルカラー/45p)

<なかせ評>

「前に進む漫画シリーズ」の第7弾とのこと。ふりかえって見ると意外にも魔法使いルーコが単独で「進む」はじめてのエピソード。ルーコは途上で車を召喚し、分かれ道で分裂、合流点で融合、沿道にそびえる巨人の攻撃をかわす、…などとミラクルを起こしつつひたすら「進む」。極彩色で描かれたその道のりは迫力があり、ポップで美しい。

<蛇足>

苦難の後にルーコが行き着いた先は、これまでのシリーズと一味違い、なにやら神々しい。もしかしてルーコは何かレベルアップしたのだろうか?…と思えるような印象でした。

【前に進む漫画シリーズ】

「太陽の塔内部見学」魔王

「魔王のホライゾンシネマ4:教済の技法」

「ポスモダ」

「羊のメアリー大冒険」

「ファイアー・スパーカー」

「地下帝国」

<紹介>

「何人殺されたんだよ!ちくしょう!ざっけんな!ざっけんなよ!あたしの部下だ!一」

独断専行したせいでモンスター「樹魂」と対峙して全滅寸前に陥った西浦隊。その窮地に割って入ったのは子供の甲高い声で悪態を撒き散らす背の丈2メートルで全身黄土色の西洋甲冑のような巨人だった。

西暦1999年。オティーリエとマルギットはこの春から日本の高校に通うことになった留学生…は、あくまで表向きの顔。彼女たちは「巨大甲冑」を操り、地球の戦力では倒せない「人を食らう異形達」を狩る第四八殲滅支援隊所属の近衛騎士見習い。異世界から派遣された女子高生達の日常と闘いを描くバトルファンタジー小説。

AI生成画像を添付したキャラクター紹介10p及び設定解説63pも収録。(楽天Kobo版のみAI生成画像を削除) 2024年9月より「ノベルアップ+」にて連載開始のWEB小説を一部先行発表で電子書籍化。(全年齢向き:一部グロ表現あり/全209p )

<なかせ評>

シリーズ第1巻とのこと。「オテマル」は主役の2人オティーリエとマルギットをまとめた略称のようですが、この巻ではまだ2人は戦っていません。主に戦闘で活躍するのは2人より外見が年下ながら、2人のコマンダーであるズザンネ。また、第1巻本編の前半部分は彼女たちではなく、待機命令無視で攻め入った部下の地球人部隊の顛末に焦点が当てられます。

軽快な会話の応酬とつぎつぎと展開するアクション、そして魅力的なビジュアルな描写で物語世界にぐいぐい引き込む力強い文章です。また生成AI画像を駆使し、会話調の解説を加えて読者と情報共有する工夫が好印象。本文中から解説文へ飛べるリンクが貼られ、解説文の終わりにもとの本文ページに戻れる仕組みは電子書籍の機能がうまく活用された親切設計でした。

<蛇足>

以前の作品を読んでタイトルから軽快なお話を想像しましたが、思いのほかハードな内容でびびりました。モンスター「樹魂」の外見や言動の凶悪な描写には震えるほどの凄みを感じます。ただ「樹魂」という名称は第3章でようやく出てきましたが、もう少し早く出して読者に覚えてもらった方がいいように感じました。

中盤ではオティーリエとマルギットの生活風景が描写されていますが、彼女たちの設定と言動がどうもチグハグな感があり、実は私は読みながらどちらがどちらなのか混乱することが多々ありました。

また、2人が表向きは女子高生であるという設定の必要性があまり見えず、そのため今巻では2人の学校の教諭とのやりとりにかなりのページが割り振られているのには違和感がありました。

戦闘を含めての2人の活躍描写が増えれば解消されていく問題だと思えますので、次巻以降の展開に期待します。

<紹介>

「ごめんなさい。訳せる自信がありません」

中東の映画の字幕修正を手伝うエルカンだったがヘブライ語は習ったことがなく、イスラエル制作の映画にはお手上げだった。それなら不法移民のエルカンにはここにいる理由はもうないと妙(たえ)は指摘するが。

中東の映画の映画祭を開催する映画館に関わる人たちの4日間を描くシリーズの第4巻。「3日目」(全3部)の第2部。2023年7月開催の新潟コミティア56にて「千秋小梅うめしゃち支店」より自主発行の冊子を加筆して電子書籍化。(全年齢向け/本文62p)

<なかせ評>

シリーズ全般もそうですが今巻は特に、映画作品や映画館を通じて登場人物の各人が自分の過去と現状を見つめ直し、人との新たな関わり方に舵をきっていくお話。個性豊かな登場人物がそれぞれ抱えた背景をもとにそれぞれの言葉を掛け合って複雑な人間ドラマが織り成されていくさまが圧巻。

特にはきはきとした物言いの妙ちゃんが(時にはわざと意地悪を言って)物語を動かしていく状況が小気味良くて、個人的にもお気に入り。

「中東」と一括りに言っても、そこにはいくつもの国があり歴史があり、現在を生きる者の経歴にまで影響を及ぼしている状況も描かれているのがリアルでよかったです。

<蛇足>

作中で紹介されている映画「フィラデルフィア」は私は未見ですが、これは見ておくべき映画のように思いました。深みのある映画作品としてはもちろん、この巻での龍太郎が安寿を落ち着けた言葉を本当に理解する意味でも見る必要があると感じました。

<紹介>

「私の名は紫式部 …本当は違うケド…」

紫式部が自身が仕える主の彰子さま、弟の惟規、亡き夫の藤原宣孝、娘の賢子、父の藤原為時について4コマのギャグ漫画で紹介。

紫式部、藤原道長、藤原彰子、清少納言、赤染衛門、和泉式部、伊勢大輔…平安時代の文化人たちをモチーフに描く短編マンガ集(ギャグ多め)。過去の同人誌に収録の平安時代マンガを再編集。2019年11月開催のコミティア130にて「丸ゆべし愛好会」より自主発行の冊子を電子書籍化。(全年齢向け/本文45p)

<なかせ評>

作者が思い描く平安時代の文化人たちの言動や対話や日常の虚実織り交ぜた短編歴史マンガ集。「平安クラスタ」を自称する作者のその時代に寄せる情念を感じられる一冊でした。

この時代についてあまり詳しくない自分としては、当時の事物や時代の推移、ひいては令和元年の即位礼正殿の儀がこのような方々に熱い眼差しを向けられていたことに驚きました。

<蛇足>

私は「歴史系同人」という括りは知ってましたが、「平安クラスタ」という括りを見たのは本書がはじめてでした。

2024年に平安時代を舞台とした大河ドラマ「光る君へ」が放送され、それを私は全話見ていたので当時の文化人たちの人物名や相互の関係を把握できてましたが、それ以前に本書を手にしていたなら書いてる内容がほとんど理解できなかったと思います。

おそらく本書は前述の「平安クラスタ」をターゲット読者と想定して作られたものと想像します。

大河ドラマでは藤原道長と紫式部の恋仲が描かれていて、賢子が実は道長の子というトンデモ設定に私は鼻白んでましたが、道長が式部に想いを寄せていたとの記述が「紫式部日記」にあることを本書で知り、大変驚きました。

注)本書は創作同人電子書籍の第27回いっせい配信企画「創作同人2025年3月」へのエントリー書籍となっていますが、同書の電子版はメロンブックスで2020年4月より配信が開始されており、本来はエントリー規準要件を満たしません。今回はこの先行配信の発見が遅かったため、エントリー書籍としてそのまま扱う形をとらせていただきました。今後、同企画についてはエントリーする書籍についてはチェックを強化し、要件規準をきびしく運用させていただきますのでご注意願います。

<紹介>

「我々は『起きてる』とどんどんリン酸化していきます」

80種類のタンパク質からなるタンパク質群SNIPPs(Sleep-Need-Index-Phosphoproteins:睡眠要求指標リン酸化蛋白質)。眠気は脳の中での彼らSNIPPsのリン酸化によっておこり、眠るとリン酸化が減ります。(2018.06.14筑波大学チーム発表)

科学的な世界に住むアリスと仲間たち(ゾウリムシ、ミドリムシ、悪魔、アンドロイド、胃袋、赤血球=作者)が日々報道される科学ニュースの話題を紹介する4コママンガ集。ブログにて2018〜19年に発表の作をまとめて2023年8月に開催のコミックマーケット102にて発行の自主出版誌を電子書籍化。

(全年齢向け/本文59p)

<なかせ評>

体裁は4コマ漫画集ですが、個々のマンガの後に記される題材の科学ニュース見出しを含めてひとつのネタ。ニュース内容を確認して「あ!なるほど」とひざを打つネタも多い。

科学に多少詳しい読者でないとなかなか難解なネタの取り扱いも多いですが、風合いのある画面とかわいいキャラたちの対話や活躍は見ていて飽きません。

<蛇足>

「ペテルギウスに超新星化の兆候が見られる」のネタを見て「もう5年前(2019年)の話だったのか!」と驚いてしまいました。その後、大幅な進化を遂げてるBD(ボストン・ダイナミックス)のロボットもスペースXも、この頃はこのレベルの報道で盛り上がっていたなぁと、懐かしく読みました。

このシリーズの源流を確認しに作者のブログを覗いてみたら、もともとはモノクロではなくグレースケールは単色カラーで塗り込まれていたのを発見。雰囲気が増すので電子書籍版にはそちらで収録した方がいいように思いました。

最新作を確認しようと思った見ると2020年2月に新型コロナのネタを描かれたのを最後に更新がありませんでした。できればまた連載を再開して、これから著しい躍進を遂げそうなAIや宇宙開発について描き止めていただきたい気持ちでいっぱいです。

--------------------------------------

私のレビュー中の<紹介>の部分には、それぞれの本の電子書籍ストアでの「内容説明」の文章(=書誌)を「私ならこういう書く」と思う内容で書かせていただきました。電子配信をされている作家さんはよければご参考にして下さい。

今回の第27回いっせい配信「創作同人2025年3月」について、ちょっと特筆すべきことは、今回はじめての現象ですがDLsiteに登録の各エントリー作品にレビューコメントがかなり多く寄せられました。

多人数からいただく作品についてのご意見、ご感想は作家としては大変参考になり、今後の活動の励みにもなりますので、これは大変ありがたいことです。

レビューがつかなかった作品もありますし、この現象は今回かぎりの現象かもしれませんが、一応、このさき「いっせい配信」企画に参加される作家さんで、読者からのレビューを要望される場合は配信先にDLsiteを加えることも検討の価値があるのではないかと思います。